Возрождение традиции: как русские народные инструменты возвращаются в современную культуру

Сегодня всё больше молодых людей ищут связь с корнями — не ради музейной пыли, а для настоящего, честного, прочного, запуская при этом целый тренд на «русификацию». Вспоминают и интерпретируют частушки, подпевают на концертах народным артистам, которые казались всеми забытыми еще пару лет назад. Девушки снова надевают кокошники в современном исполнении, в ход пошли кружева и старинные рукодельные техники.

В мире музыки тоже происходят изменения. Музыканты, постоянно ищущие свою аутентичность и новое звучание, начали обращаться не только к привычному набору инструментов: гитара, бас, барабаны, клавиши, но и использовать уникальные инструменты, родина которых — Россия.

Мы собрали истории мастеров и исполнителей, которые не просто сохраняют старые традиции, но и создают нечто новое и важное, возрождая старинные русские музыкальные инструменты. И это возрождение не столько ностальгия, сколько открытие будущего через прошлое.

Домра. Всё новое — это хорошо забытое старое

Домра — противоречивый инструмент. С одной стороны она стара как мир и является прообразом балалайки, а с другой — один из новейших музыкальных инструментов. Домра на Руси пользовалась большим спросом у уличных музыкантов в XVI—XVII веках, но после ряда церковных и государственных указов музыканты исчезли с улиц и троп. Вместе с ними исчезла и домра. Возродилась из пепла она только в конце XIX века.

У домры и балалайки по три струны. Друг от друга они отличаются формой — домра круглая, а балалайка треугольная, и материалами струн — у домры три металлических струны, а у балалайки две нейлоновых и одна металлическая. От этого и звук на инструментах совершенно разный.

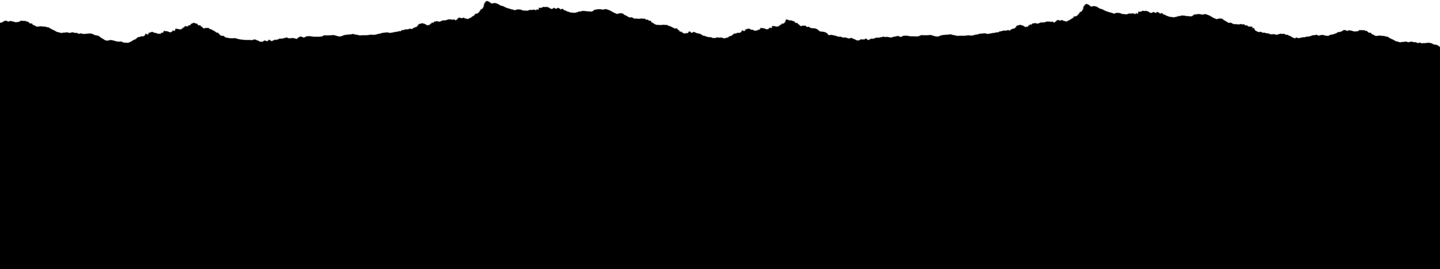

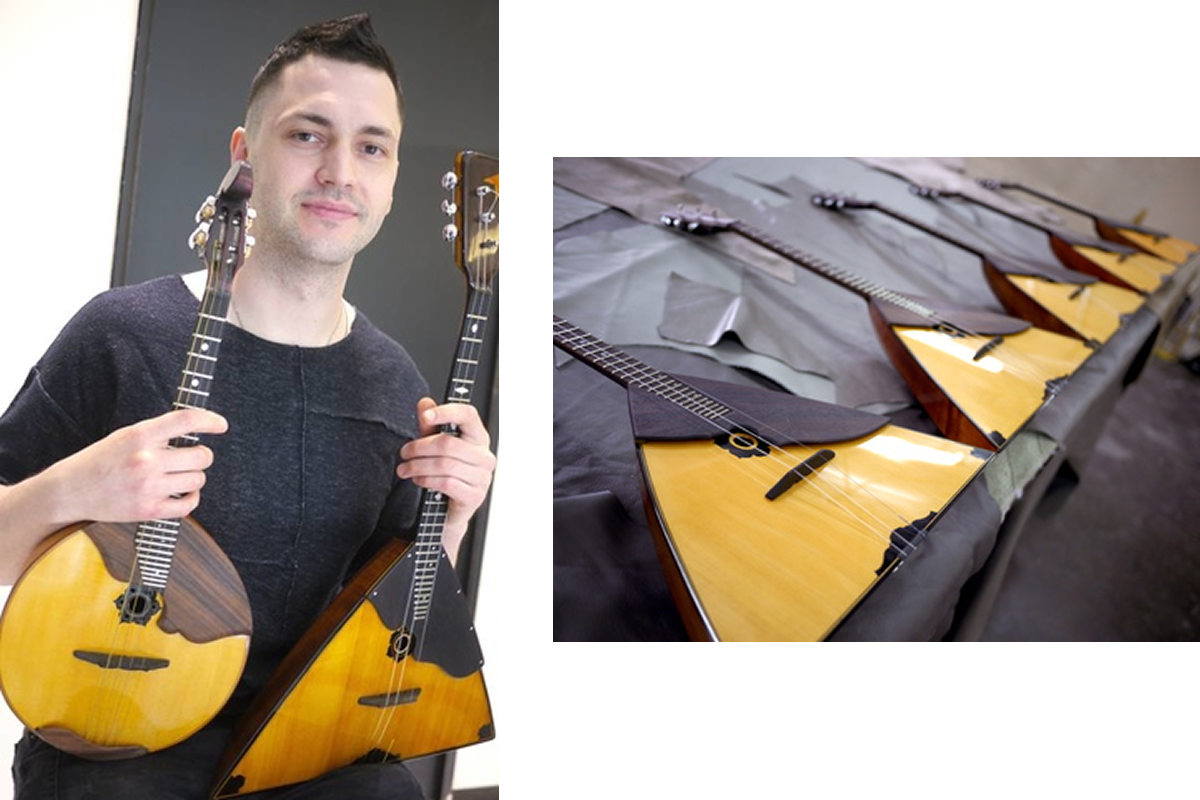

При этом, как отмечает московский мастер по домрам и балалайкам Антон Цыганков, сейчас изготавливать домры и балалайки сложнее, чем гитары, так как техника изучена не так хорошо:

«В этой работе очень важно использовать опыт и традиции, которые наработаны десятилетиями, скажем так, у лучших мастеров России, что мы, в принципе, и делаем. У нас работают мастера, которые занимаются изготовлением этих струнных по 40 лет. Их работу, конечно же, просто невозможно повторить или записать все нюансы так, чтобы научиться, без надзора наставника. Потому что любое необдуманное действие может привести к фатальной ошибке».

Особенное внимание, по словам Антона, мастера уделяют изящности деки. От того, как тонка и правильно будет сделана эта часть, зависит итоговое звучание инструмента. И, в отличие от гитары, здесь нет учебника, на который можно опереться:

«Так повелось, что у нас эти инструменты были забыты или отодвинуты далеко за занавеску. И сейчас мы начинаем понимать, что это было не совсем правильно. Очевидно, что это часть нашей культуры, и если мы будем использовать эти инструменты в составах разных современных музыкальных коллективов, то они ничего не потеряют и только приобретут новое звучание, отчего сценическая картина только выиграет, привнеся национальный колорит и украшение.

В этом вопросе будет полезно посмотреть на опыт других стран с обращением со своим музыкальным наследием. На Западе, к примеру, где всей истории музыки всего лет 200, каждый второй коллектив, играющий кантри, будет иметь в составе банджо, и это совсем не кажется никому стыдным или устаревшим. У них это огромный кусок пирога в шоу-бизнесе, который невозможно игнорировать».

Сам Антон из семьи музыкантов. Его отец — Александр Цыганков, народный артист, преподаватель и композитор многих произведений для домры. Мастер признаётся, что в детстве родителям было не с кем его оставить, поэтому он ходил на все музыкальные репетиции, где и приобщился к музыке. Техническую сторону он познал уже позже.

«Изначально я не имел к производству никакого отношения. Но со временем меня начал интересовать технический аспект. Я начал с электрогитар, но быстро понял, что на этом рынке огромная конкуренция и там сделано уже все, что было можно, — объясняет Антон. — Но тут я посмотрел в сторону русских народных инструментов и понял, что там просто непаханое поле. И я со своими знаниями могу многое туда привнести. Так, со временем появлялись новые модели, и мы разработали уникальные вещи — электродомру и электробалалайку».

Мастер считает, что их наработка не пропадёт:

«Мне кажется, что я занимаюсь правильным делом, развивая эту область и пытаясь дать заинтересованным людям больше возможностей для использования инструмента. Думаю, что не за горами тот день, когда электробалалайка или электродомра будут использоваться наравне с той же электрогитарой. А для того чтобы это произошло, нужны какие-то яркие образы — имидживые герои, которые популяризируют своими образами инструмент. Сейчас я могу наверное выделить в этом плане только группу «Струнные люди» и Елену Ворфоломееву, поразившую интернет виртуозной игрой на балалайке. Я думаю, что если мы сможем вырастить больше таких звёздочек, которые будут блистать на весь мир, то люди начнут подтягиваться и стараться быть похожими на кого-то из наших артистов».

Гармонь — возвращение практически утраченного

Гармошка кажется простой и незамысловатой, ассоциируется с деревенскими забавами, но на самом деле несёт в себе огромный пласт культуры.

Появился инструмент в Германии, но быстро перекочевал в русскую культуру и видоизменялся уже в России. Во время Великой Отечественной войны гармошку выписывали в каждый полк для поднятия боевого духа.

Существует много разновидностей русских ручных гармоник. Все они похожи визуально, но, послушав десяток композиций, даже неопытный слушатель начнёт чувствовать различия в игре. Одна из самых замысловатых русских ручных гармоник появилась в Ельце — намеренно расстроенный инструмент считается прародителем аккордеона. И на данный момент создаётся лишь одной семьей Матюхиных.

«В моём случае приобщённость к инструменту, это семейная традиция. С момента появления Елецкой рояльной гармоники, а это, на минуточку, XIX век, все родственники по мужской линии играли на этом инструменте: прадедушка, дедушка, папа и мы с братом. Инструмент никто не навязывал, но когда с детства слышишь эти звуки, конечно, появляется желание самому научиться играть», — делится семейной историей мастер Илья Матюхин. Его дед — Афанасий Матюхин — общепризнано был одним из лучших гармонистов России.

Инструменты не легки в освоении. Такие «меховые» музыкальные инструменты очень полезны для развития нейропластичности мозга, так как несут с собой большую и разнообразную нагрузку.

Ещё сложнее их создать:

«Нужно обладать навыками нескольких профессий. Самая ответственная часть гармони или баяна — это голосовые планки. Чтобы их изготовить, нужно одновременно обладать навыками слесаря-инструментальщика и, в определённой степени, следует быть ещё и музыкантом — чувствовать звучание и понимать, что где поправить и подтянуть. Настройка Елецкой гармоники не всегда поддаётся стандартам и настраивается на слух.

Чтобы изготовить корпус, понадобятся навыки краснодеревщика. А чтобы потом красиво покрасить, покрыть лаком и отполировать, нужно иметь навыки маляра. Для изготовления меха инструмента понадобятся навыки портного. Чтобы разместить все необходимые механизмы внутри корпуса гармошки, нужно быть инженером и механиком. А помимо этого всего — иметь большое терпение и выдержу, так как процесс этот не быстрый и требует усидчивости», — озвучил весь список освоенных профессий Илья.

Стоимость такого инструмента начинается со 100 тысяч рублей.

Но не смотря на все сложности, традиция игры на гармонях не утеряна и сейчас раскрывается заново. Аккордеоны, баяны и гармони постепенно избавляются от шлейфа «инструментов для бабушек и дедушек».

«После распада СССР в России стала активно пропагандироваться западная культура. Как результат — недооценка собственной культуры и отодвигание её на второй план. Сейчас не только музыкальная среда, но и культура в целом наелась навязанными шаблонами и ищет корни, — выдвигает предположения мастер. — Это не значит, что мы должны отказаться от западноевропейских инструментов. Если их убрать, то не получится исполнять музыку великих русских композиторов, таких как Чайковский, Мусоргский, Рахманинов, Прокофьев. Есть различные направления в музыке, где баян и другие русские музыкальные инструменты просто не звучат».

А звучат они хорошо, к примеру, в джазе, роке, фолке, на эстрадной сцене.

«Невозможно заменить хороший музыкальный инструмент, где играют высокого класса музыканты, особенно вживую. В определённых музыкальных произведениях важен именно уникальный звук гармони. А современный концертный баян позволяет играть практически любую музыку — он может походить и на орган, и на пикало или форгот, и при необходимости стать четырёхголосным», — объясняет важность выбора инструмента Илья Матюхин.

Илья подытоживает: «На самом деле есть молодые люди, которые интересуются этими инструментами, и дело живёт, несётся в массы. К примеру, недавно нам с отцом было очень приятно создавать в мастерской гармошку для студента Российской академии музыки имени Гнесиных».

Варган — шаманский атрибут в электронной музыке

Варган, он же хомус, он же кубыз, он же дрымба и ещё с десяток названий — один из древнейших инструментов не только в России, но и в мире. Его история начинается с I–III века нашей эры. В прошлом использовался шаманами и создавался из кости, лиственницы и других материалов.

Варган, в отличие от балалайки, гуслей, гармони и прочего, не ассоциируется с русскими музыкальными инструментами. Тем не менее, этот инструмент издревле использовался в Сибири и на Дальнем Востоке. А в якутском музее «Музей и центр хомуса народов мира» представлено самое большое собрание варганов в мире.

«Варган — русское название этого инструмента, у которого по всей планете их тысячи. С варганом за его историю существования произошло всё, что могло произойти. На нём играли людей всех национальностей, возрастов и достатка. Это инструмент странников и императоров. Его максимально обесценивали до убогой забавы и писали для него сложные классические произведения. Шаманы, знавшие толк в обрядах, всегда держали его при себе, а сицилийская мафия использовала тот же инструмент для передачи секретных знаков… С ним произошло всё, что могло произойти», — рассказывает Николай Юрченко, екатеринбургский мастер по изготовлению варганов.

В отличие от гармошки, домры и других классических и сложных инструментов, к варгану музыканты приходят уже в более взрослом возрасте. Мастера говорят, что этот необычный инструмент сам выбирает себе человека. А уж если музыкант попал под чары его несколько космического звучания, то научится играть не составляет большой сложности.

«Научиться можно за 5 минут. Первое ощущение, что вы играете музыку, появляется уже минут через 15. Это, как я считаю, одно из самых ценных его свойств. А развивать навык игры можно до бесконечности в различных направлениях», — рассказывает мастер. Он сам когда-то случайно забрёл в этно-магазин и спустил все деньги, которые копил на колонки, на причудливый и незнакомый инструмент.

Этнический музыкант из Москвы Алексей Кошечкин рассказал, что первый раз взял в руки варган в 25 лет. До этого видел его только в детстве в передачах про чукчей.

«Привлёк в первую очередь звук, а затянул принцип игры, в котором я сам являюсь резонатором. Когда ты играешь на варгане — фактически ты играешь на себе», — описывает он.

В последние несколько лет, как признаются музыканты, наблюдается пик популярности варгана. Особенно хорошо шаманский инструмент вписался в электронную музыку, фолк и психоделические композиции. Кроме того, его звуки используют для медитации.

«В последнее время часто встречаю поп-музыкантов, поющих в стиле малых народов Сибири — там варган очень востребован. В среде хиппи, трансеров и эзотериков он на любительском уровне тоже достаточно популярен», — рассказывает о своих наблюдениях музыкант из Москвы.

«За 15 лет, что я занимаюсь варганами, актуальность этого инструмента только растёт. Среди покупателей у нас много молодёжи, которые, кстати, достаточно трепетно относятся к выбору инструмента — тонко чувствуют нюансы», — подкрепляет статистику Николай Юрченко.

Специфическое звучание инструмента достигается за счёт самого человека. Чтобы добиться звука, музыкант должен прижать инструмент к зубам или губам и дёрнуть за язычок. Вся ротовая полость, носоглотка и нижние дыхательные пути выступают резонатором инструмента. И человек в зависимости от артикуляции может менять его звучание.

При этом у варгана одна нота, особенная для каждого человека. Поэтому для создания более объёмных сольных композиций нужны несколько музыкантов с разными варганами.

«Создать варган одновременно просто и сложно — зависит от цели, — рассказывает мастер. — Простой варган сделать умеренно просто — нужны базовые навыки работы с металлом. А вот если хочется сделать варган, в котором будет понятно, что и почему работает — то этот навык получить чрезвычайно сложно. Я более менее уверенно стал понимать, что и почему, после двух с половиной тысяч сделанных собственноручно инструментов».

У каких музыкантов можно услышать варган: Bearwolf, AY YOLA, OTYKEN, Gorillaz, RHCP, Prodigy, Johny Cash.

Возрождение народных музыкальных традиций — поиск культурной идентичности, диалог поколений и попытка услышать голос предков в условиях цифровой эпохи — это важная составляющая развития музыкальной сцены. «Уральская Ночь музыки» тому доказательство, ведь на наших сценах можно встретить все эти музыкальные инструменты и даже больше.

Фото предоставлены Антоном Цыганковым, Ильей Матюхиным, Николаем Юрченко

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.